| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |

- 화양구곡

- 국립청주박물관

- 사인암

- 곡산연씨

- 각연사

- 충주박물관

- 화양동 암각자

- 선돌

- 부도

- 보성오씨

- 청풍문화재단지

- 효자문

- 경주김씨

- 부여박물관

- 오블완

- 바람따라 구름따라 가는길

- 밀양박씨

- 상당산성

- 단지주혈

- 청주박물관

- 티스토리챌린지

- 공산성 선정비

- 사과과수원

- 문경새재

- 효자각

- 공주박물관

- 충북의 문화재

- 문의문화재단지

- 법주사

- 한독의약박물관

- Today

- Total

목록충북의 바람소리/영동군(永同郡) (122)

바람따라 구름따라 가는길

황간면 우매리 반야사승탑-2(黃澗面 友梅里 般若寺僧塔-2)

황간면 우매리 반야사승탑-2(黃澗面 友梅里 般若寺僧塔-2)

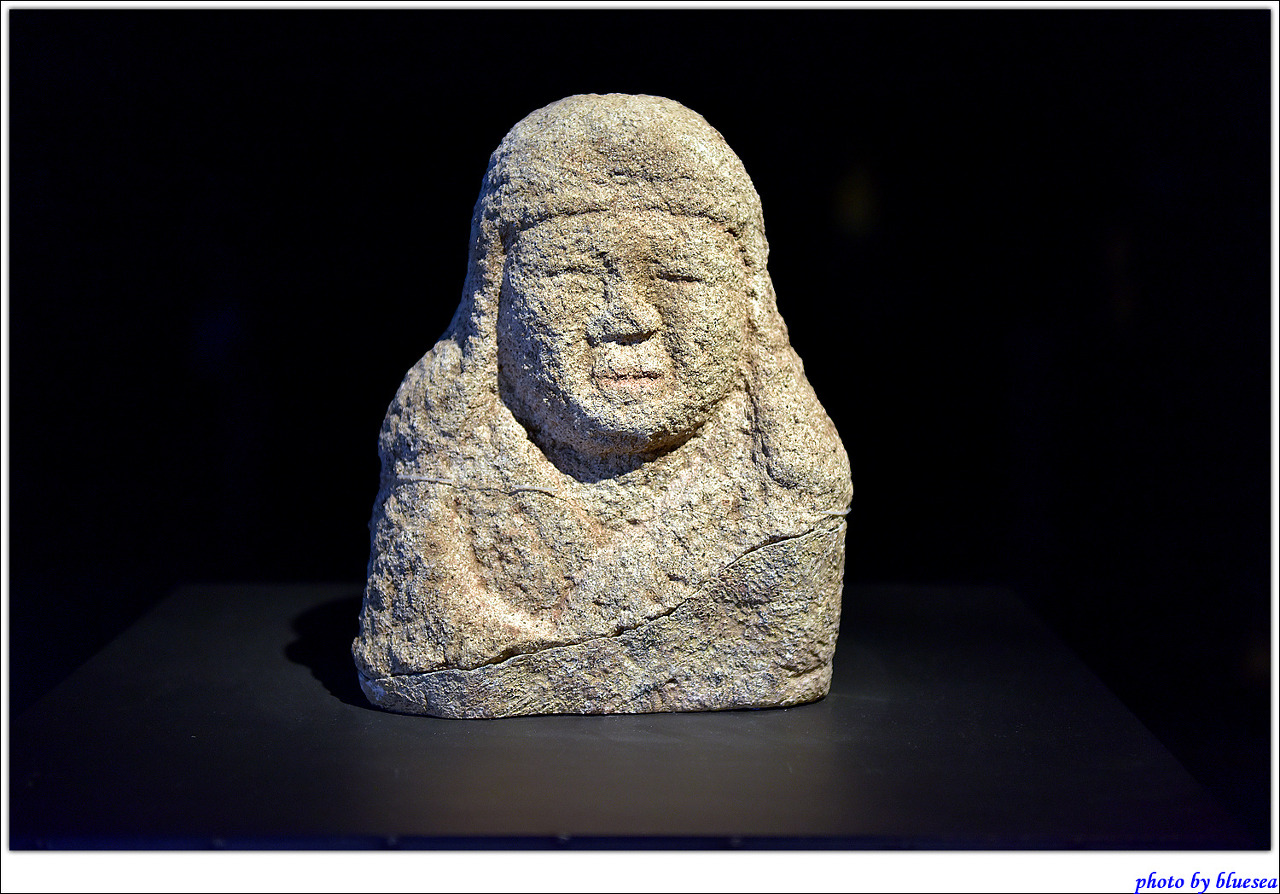

영동군 황간면 반야사에 있는 승탑입니다.승탑의 조합으로 보아 원형의 승탑이 아닌 다른 종류나 석재의 조합으로 보입니다.반야사 입구 야산 끄트머리에 조성된 평평한 위치에 2기의 승탑이 자리하고 있습니다.

황간면 우매리 반야사승탑-1(黃澗面 友梅里 般若寺僧塔-1)

황간면 우매리 반야사승탑-1(黃澗面 友梅里 般若寺僧塔-1)

황간면 우매리에 위치한 조선조시대의 승탑입니다.반야사 들어가는 초입 오른쪽 야산 끄트머리에 자리하고 있습니다.자세한 당호는 알 수 없으며 화강석으로 만들었으며 본래의 모습을 갖추고 있습니다.

황간면 우매리 반야사삼층석탑(黃澗面 友梅里 般若寺三層石塔)

황간면 우매리 반야사삼층석탑(黃澗面 友梅里 般若寺三層石塔)

충청북도 영동군 황간면 우매리 반야사에 있는 고려시대 석탑. 전체 높이 315㎝.삼층석탑은 사찰 경내에 건립되어 있는데, 경내 북쪽의 석천계곡 탑벌에서 1950년에 이전했다고 한다. 단층기단을 구비한 평면 방형의 삼층석탑으로 높이는 335cm이다. 330cm×330cm, 높이 3040cm 규모의 토단 위에 건립되어 있는데, 지대석으로부터 마지막 층의 부재가 대체로 완전한 면을 보이고 있다.지대석은 모두 6매의 판석으로 구성하였다. 먼저 네 모퉁이에 부재를 놓고, 동쪽과 서쪽면에는 중간에 짧은 판석을 놓아 조립했다. 지대석 상면의 네 모서리에는 합각선이 돌출되어 있으며, 중심부는 깊이 3cm정도의 홈을 파 기단면석이 꼽히도록 하였다.단층 기단을 구성하는 기단면석은 모두 4매의 석재로 구성되었는데, 각 면..

황간면 원촌리 한천정사(黃澗面 院村里 寒泉精舍)

황간면 원촌리 한천정사(黃澗面 院村里 寒泉精舍)

이 곳은 우암송시열이 서재를 짓고 글을 가르치던 곳입니다.후세에 우암선생의 제사를 모시고 글을 가르치는 한천서원이 세워졌다가 고종초에 철폐된 후 유림들이 1910년에 한천정사를 건립하여 현재에 이르고 있다.월류봉앞에 자리하고 있습니다.충청북도 문화재 자료 제 28호로 지정 관리되고 있습니다. 영동 한천정사 - Daum 백과 영동 한천정사우암 송시열(1607∼1689) 이 학문을 연구하며 지내던 집이다. 원래는 그를 배향하는 한천서원이 있었는데 1868년 서원철폐령으로 철거된 후 후학들이 유림회(儒林會)를 결성,100.daum.net

황간면 원촌리 송시열유허비(黃澗面 院村里 宋時烈遺墟碑)

황간면 원촌리 송시열유허비(黃澗面 院村里 宋時烈遺墟碑)

유허란 유지(遺址) · 유적(遺蹟) · 구기(舊基)와 같이 ‘남긴 터(자취)’ · ‘옛터’의 뜻으로, 여기에서는 선현들이 태어났거나 살았거나 임시 머물렀던 곳, 또는 순절(殉節)하거나 귀양살이하였던 곳을 가리킨다. 고려시대까지는 유허비라는 명칭의 비는 보이지 않으나, 조선시대에는 유허비를 비롯하여 유지비(遺址碑) · 구기비(舊基碑)라는 명칭의 비가 적지 않게 조성된다. 경기도 개성에 ‘고려충신정몽주지려(高麗忠臣鄭夢周之閭)’라는 문구와 입비연대(1530년, 중종 25)만을 간단히 새긴 비는 유허비의 성격을 띤 초기의 예라고 하겠다.충청남도 홍성군 · 논산시의 성삼문유허비, 경상북도 경주시의 김유신유허비, 최치원 독서당(讀書堂)유허비, 신라효자 손순(孫順)유허비, 제주시의 송시열 적려(謫廬)유허비와 서귀포시..