Notice

Recent Posts

Recent Comments

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

Tags

- 사과과수원

- 문의문화재단지

- 부여박물관

- 화양구곡

- 선돌

- 상당산성

- 각연사

- 곡산연씨

- 밀양박씨

- 청주박물관

- 외사리 당간지주

- 부도

- 화양동 암각자

- 효자문

- 청풍문화재단지

- 현충시설

- 효자각

- 충북의 문화재

- 문경새재

- 공산성 선정비

- 한독의약박물관

- 법주사

- 바람따라 구름따라 가는길

- 단지주혈

- 충주박물관

- 국립청주박물관

- 경주김씨

- 사인암

- 보성오씨

- 공주박물관

Archives

- Today

- Total

목록전체 글 (7425)

바람따라 구름따라 가는길

한독의약박물관 침구혈도첩(韓獨醫藥博物館 針灸穴道帖)

한독의약박물관 침구혈도첩(韓獨醫藥博物館 針灸穴道帖)

한독의약박물관에 전시되어 있는 조선후기에 작성되어 사용되던 침구혈도첩입니다.혈도의 자리를 그림으로 그려 표기하였으며 자세한 사항을 옆에 기술하여 놓았습니다.

박물관 구경하기/음성한독의약박물관(陰城韓獨醫藥博物館)

2024. 7. 26. 06:52

한독의약박물관 부항단지(韓獨醫藥博物館 附缸단지)

한독의약박물관 부항단지(韓獨醫藥博物館 附缸단지)

부항 - Daum 백과 부항부항단지 안에 음압을 조성하여 피부에 흡착시킴으로써 피를 뽑거나 울혈을 일으켜 물리적 자극을 주는 치료법. 부항(附缸)은 흡착 방법에 따라 화관법(火罐法) · 수관법(水罐法) ·100.daum.net 한국의약박물관에 있는 조선후기에 사용되었던 부항단지입니다.

박물관 구경하기/음성한독의약박물관(陰城韓獨醫藥博物館)

2024. 7. 25. 15:32

한독의약박물관 휴대용 약제사면허증(韓獨醫藥博物館 携帶用 藥劑士免許證)

한독의약박물관 휴대용 약제사면허증(韓獨醫藥博物館 携帶用 藥劑士免許證)

한독의약박물관에 전시되어 있는 약제사면허증과 약종상수험강의록과 함께 약종상영업간판과 함께 약제사시험 합격증입니다.휴대용면허증은 1948년에 발행 되었으며 약제사 면허증은 1920년면허증입니다.

박물관 구경하기/음성한독의약박물관(陰城韓獨醫藥博物館)

2024. 7. 25. 13:27

한독의약박물관 백보환,환신령(韓獨醫藥博物館 백보환,환신령)

한독의약박물관 백보환,환신령(韓獨醫藥博物館 백보환,환신령)

한독의약박물관에 전시되어 있는 백보환과 환신령의 상품용기와 상자입니다.영신환은 조선매약주식회사에서 제조 했으며 급계납상표등도 전시되어 있습니다.초기의 안티프라민과 활명수제품의 모습도 볼 수 있습니다.

박물관 구경하기/음성한독의약박물관(陰城韓獨醫藥博物館)

2024. 7. 25. 13:11

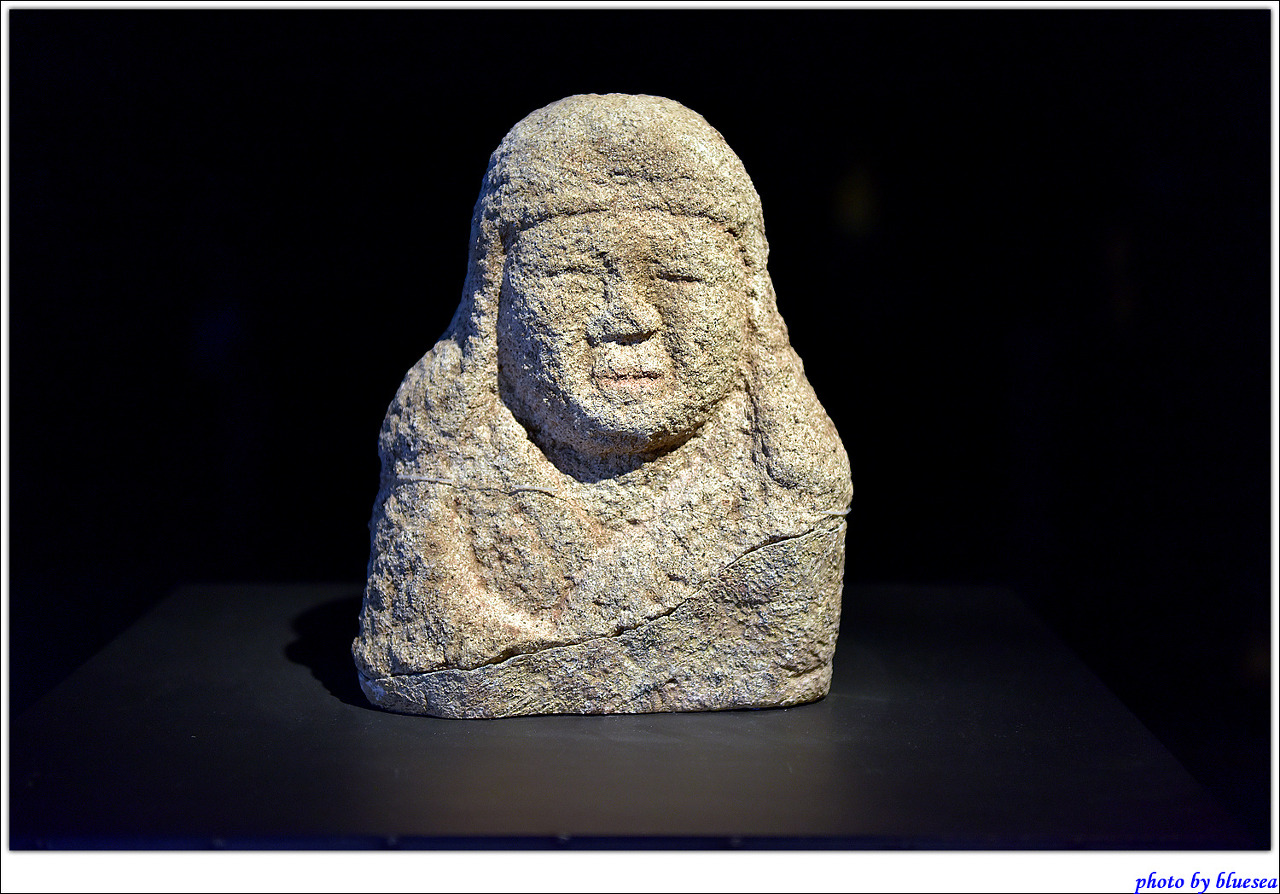

한독의약박물관 배밀이돌(韓獨醫藥博物館 배밀이돌)

한독의약박물관 배밀이돌(韓獨醫藥博物館 배밀이돌)

한독의약박물관에 전시중인 배밀이 돌입니다.배밀이돌이란 글자 그대로 배가 아플때 따뜻하게 돌을 뎁혀 아픈부위를 문질러 주던 돌입니다.민간에서 사용하던 일종의 단순한 의료기구입니다.배밀이돌을 보며 어린시절 배가 아플때 엄마손이 약손하며 아픈배를 문질러 주던 어머니의 손길이 그립습니다.조선시대에 제작된 것입니다.

박물관 구경하기/음성한독의약박물관(陰城韓獨醫藥博物館)

2024. 7. 24. 09:08