| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

- 효자각

- 선돌

- 단지주혈

- 사과과수원

- 충주박물관

- 부도

- 각연사

- 청풍문화재단지

- 화양동 암각자

- 곡산연씨

- 상당산성

- 경주김씨

- 바람따라 구름따라 가는길

- 문의문화재단지

- 국립청주박물관

- 오블완

- 밀양박씨

- 공주박물관

- 화양구곡

- 법주사

- 문경새재

- 청주박물관

- 사인암

- 효자문

- 한독의약박물관

- 부여박물관

- 충북의 문화재

- 보성오씨

- 티스토리챌린지

- 공산성 선정비

- Today

- Total

바람따라 구름따라 가는길

문백면 평산리 김덕숭묘지(文白面 平山里 金德崇墓地) 본문

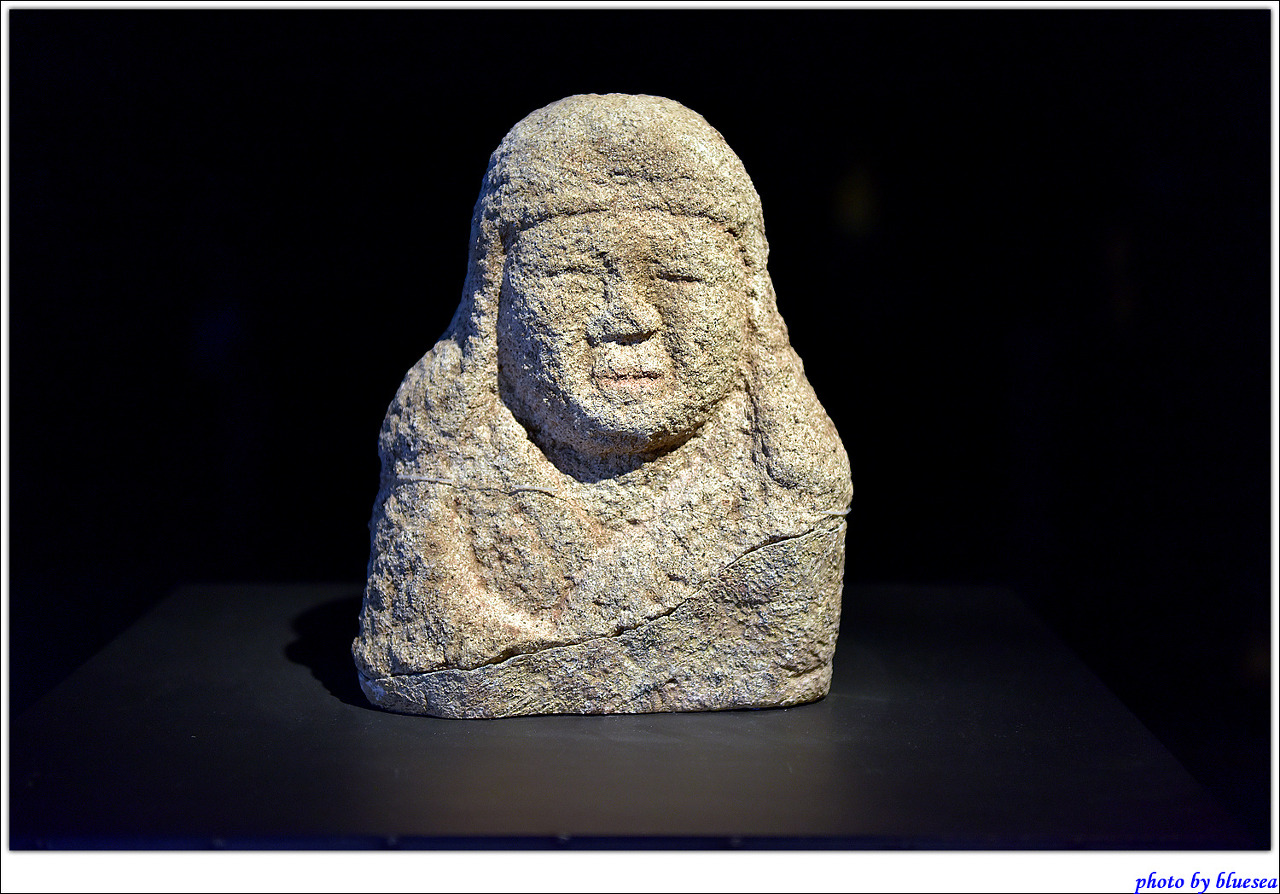

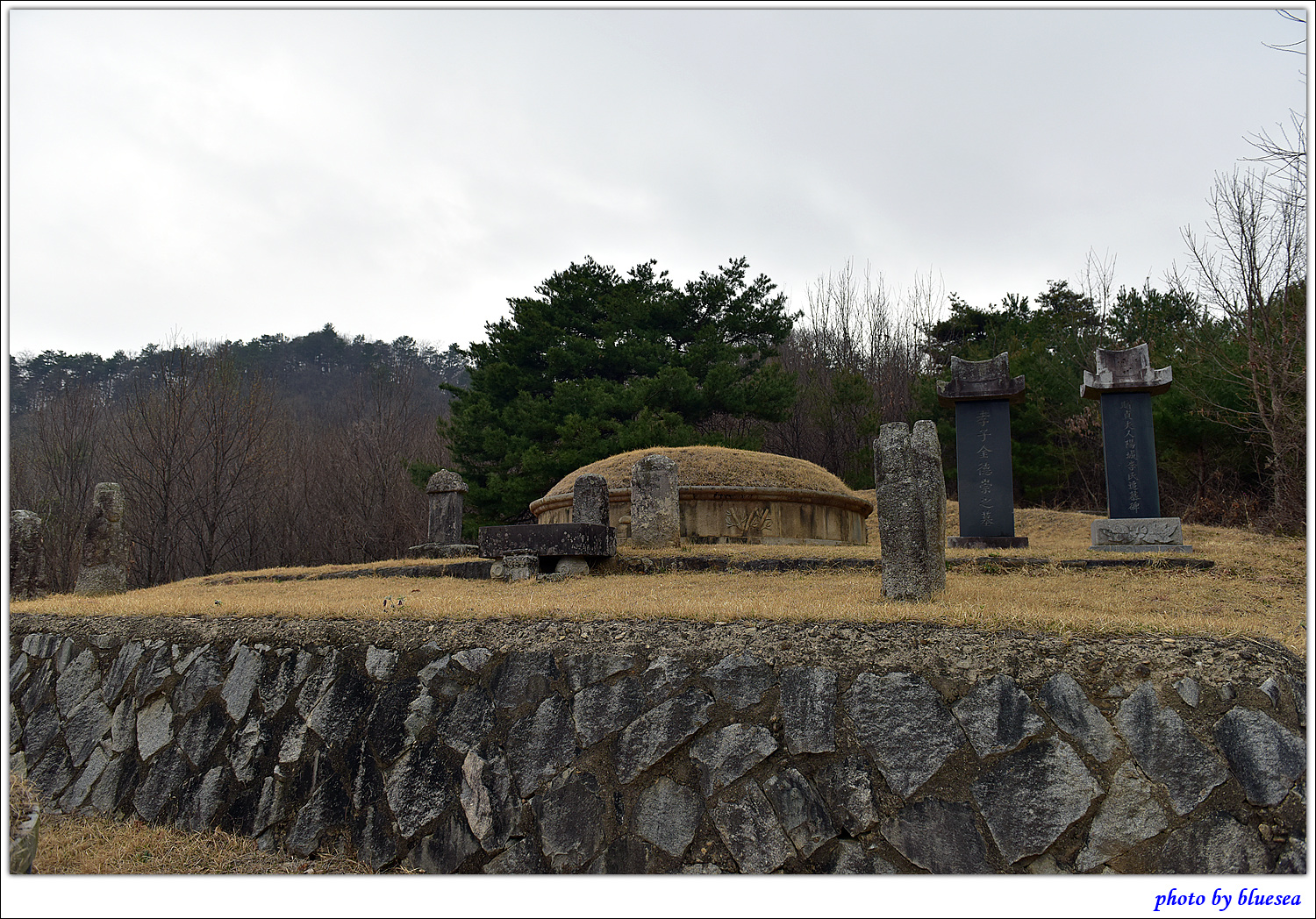

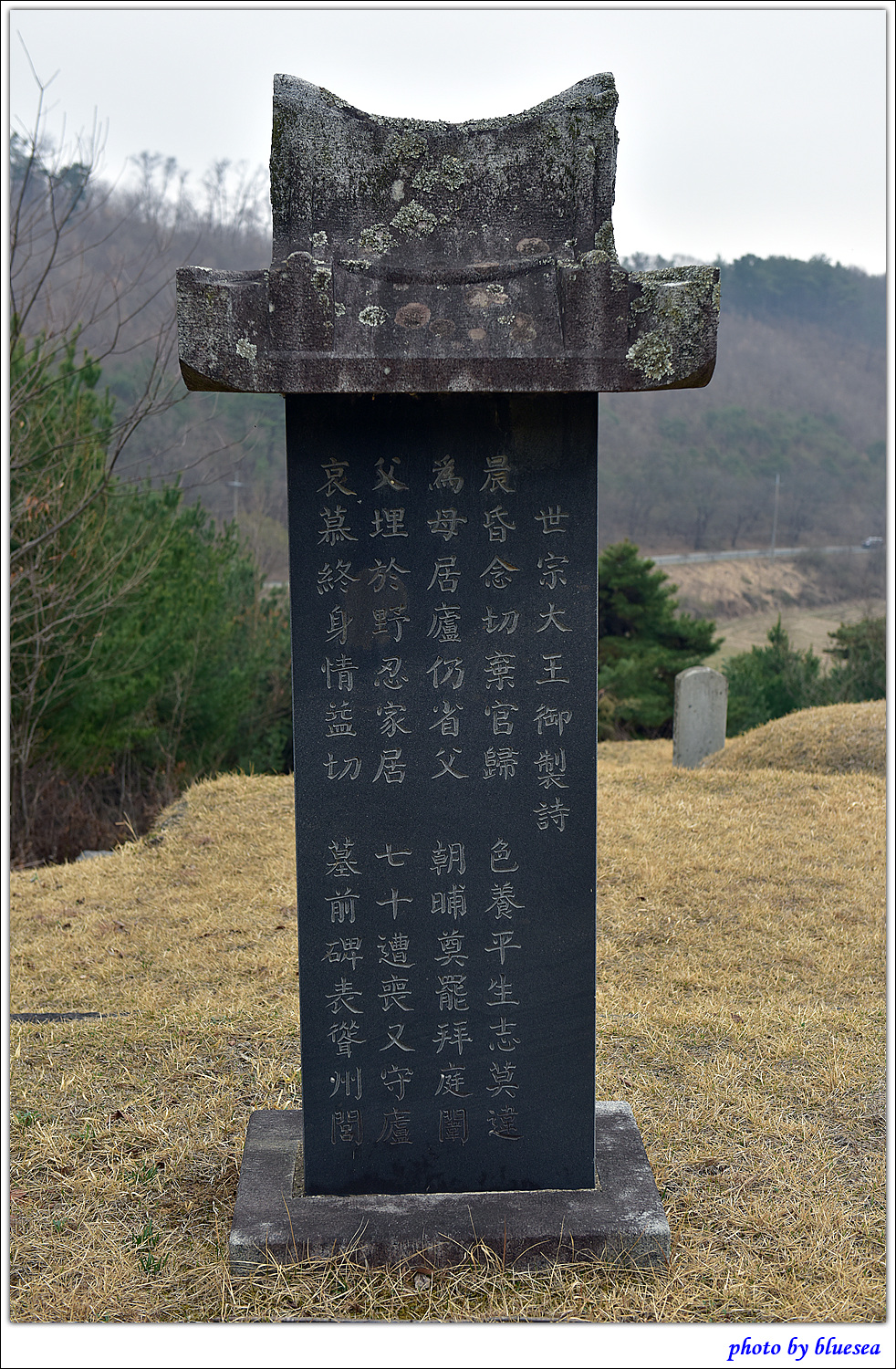

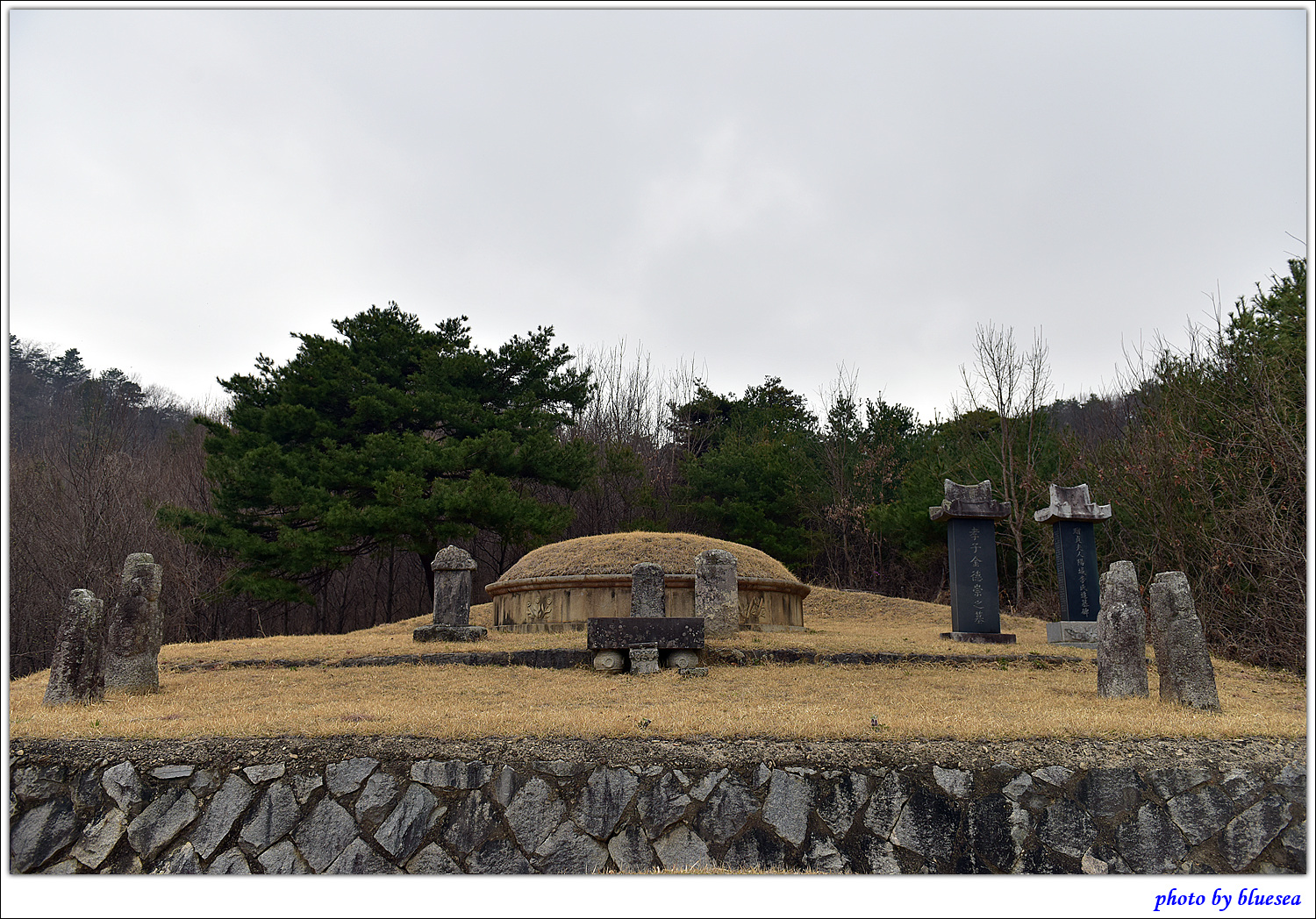

김덕숭의 효행 사실은 이미 널리 알려져 있다. 이미 효행으로 1448년(세종 30) 명정되었고, 1633년(인조 11)에 이월면 사곡리 사지 마을에 효자문이 세워졌다. 김덕숭은 부모를 공양하는데 정성을 다해 세종 행차 때 그 효행 사실을 듣고 술과 고기를 내리고, 감사를 통해 백미를 내리도록 하였다. 그의 사후 이조참의吏曹參議에 증직하고 어제시를 3수 내렸다.그의 효행 사실은 『동국신속사강행실東國新續三綱行實』에 실려있다.김덕숭의 묘소는 문백면 평산리에 있다. 묘소 입구에는 1928년에 세운 신도비가 있다.

이월면 사곡리 김덕숭효자문(梨月面 沙谷里 金德崇孝子門)

이월면 사곡리 김덕숭효자문(梨月面 沙谷里 金德崇孝子門)

진천군 이월면 사곡리 사미마을 끝에 자리하고 있는 강릉인 김덕숭의 효자문입니다.효자문 옆에는 김덕숭의 아버지인 김천익(金天益)의 비석이 있습니다. 조선 세종 때의 효자 김덕숭(金德崇,

king6113.tistory.com

효자 김덕숭(金德崇)은 / 1373(고려 공민왕22)~1448(조선세종30)조선조 문신이며 효자입니다.

공의 호는 모암(慕庵)으로 1373년에 송도에서 출생. 고려가 멸망하자 덕숭의 아바지 천익은 송도판윤여의 벼슬을 버리고 지금의 백곡면 석현리 楸子마을로 낙향하였다.어릴 때부터 공부를 할 때에 부모에게 효도를 하는 글이 나오면 몇 번이든지 되풀이하여 읽었으며, 특히 효경(孝敬)을 좋아하였다.1401년에 목천 현감(木川縣監)으로 있을 때 군민을 위하여 많은 일을 하였기 모두 편안하게 지냈다. 1404년에 부모 봉양을 하기 위하여 벼슬을 그만 두고 집으로 와서 있었다.

1403년에 사헌부 집의(司憲府執義)의 벼슬을 하였으며 1419년에 온양 군수(溫陽郡守) 1426년에 한산 군수(韓山郡守)로 나갔다. 1427년에 공의 나이가 54세였고, 아버지는 78세, 어머니는 77세였다. 부모 봉양을 하기 위하여 벼슬을 사직하고 집으로 돌아왔다. 아버지는 꿩고기, 어머니는 물고기를 좋아하였기에 날마다 산에 가서 사냥을 하고 냇가에 나가서 고기잡이로 재미를 삼았다. 부모의 마음을 편안하게 하려는 마음에서이다.언제나 부모 생일이 되면 이웃에 있는 노인을 청하고 친척이 모인 자리에서 장수하기를 빌면서 술잔을 올리었다. 이렇게 하는 것을 보는 사람들은 누구나 부러워하였다.근동에 사는 사람들 중에서 한문을 배우러 오는 사람이 많았다. 모두들 공의 덕을 본받아서 이름높은 학자도 있었고, 한문의 깊은 뜻을 깨우친 사람도 90여 명이나 되었다 한다.

1432(세종14년)년에 공의 나이가 59세였다. 어머니가 병으로 누워 있을 때 물고기 생각이 난다고 했다. 때는 엄동설한 추운 때였다. 여계소(女溪沼)로 나가서 보니 얼음이 얼어서 도저히 물고기를 잡을 수가 없었다. 얼음 위에 끓어 앉아서 천지신명께 기도를 올렸다. 무릎이 있는 곳부터 얼음이 녹기 시작하더니 조그만한 굴이 생겼다. 즉시 도끼로 쳐서 굴을 크게 만들었다. 다시 기도를 올렸다. 얼마 뒤에 갑자기 잉어 두 마리가 튀어 나왔다. 매우 기뻐하면서 잉어를 들고 집에 와서 어머니께 끓여 드리었다.또한 어느 날 한 약방에 가서 약을 지으려 하니 약재료 3가지가 없다는 것이다. 어떻게 구해야 하는가 하고 걱정을 하고 있을 때 서울에서 약장수가 이에 감동하여 달려 왔다. 그는 한약방에 가지고 가서 약을 지은 뒤에 다려 드리어 어머니 병을 치료해 드렸다.1434년 갑인 12월에 어머니가 작고하였다. 정성껏 장례를 마친 뒤에 여막을 짓고 여묘를 살았다. 산소는 집에서 1㎞정도 떨어져 아침저녁으로 산소에 나가서 슬프게 곡을 하는 모습은 보는 사람들의 마음까지 슬프게 하였다.여묘를 사는 동안에도 아침저녁으로 집에 와서 아버지께 문안을 드렸다. 비가 오나 눈이 오나 하루도 거른 일이 없었다. 다른 사람들이 걸어 다니기가 어려울 터이니 말을 타고 다니라고 권하였지마는 아무 대답도 하지 않고 걸어서 다니었다. 참으로 놀라운 정성이었다.

여묘를 살던 첫날밤에 범 두 마리가 와서 여막의 좌우에 앉아 지켜 주었는데, 낮에는 다른 곳으로 가고, 밤에는 와서 여막 근방을 두루 살피었다. 3년상이 끝난 뒤에 가 버렸다고 한다. 동물까지도 공의 효성에 감동한 것이다.1436년 병진에 3년상을 마치고 집으로 돌아왔다. 그 뒤부터 아버지 옆을 조금도 떠나지 아니하고 봉양에 정성을 다하였다.1437년에 장모 정씨를 모시고 왔는데 친어머니를 봉양하듯 하였다. 군내 유림들이 모두 감탄하였으며 칭송이 자자하였다.

세종(世宗) 26년 1444년 71세 때에 아버지는 95세였다. 세종 임금께서 초정으로 오시게 되었다. 거기서 공의 효행이 지극하다는 이야기를 듣고 술 20병, 말린 청어 50드름, 말린 돼지고기, 말린 노루고기 4마리, 말린 꿩고기 30마리를 부모 봉양에 쓰라고 내리었다. 또 감사에게 명령하여 쌀 20가마를 보내라고 하였다.하사품을 받은 공은 아버지를 모시고 행재소(行在所~임금이 임시로 와서 있는 곳)로 갔다. 그 곳에서 임금을 뵈었는데 부자분이 모두 머리가 백발이기에 누가 아버지인지 아들인지 분별할 수가 없어서 임금이 직접 물으시었다. 공은 즉시 이 어른이 아버지라고 아뢰자 모두들 놀래었다. 그 때 임금은 즉시 옷 한 벌씩을 하사하였다.

같은 해 7월에 아버지가 별세하였다. 어머니 산소에 합장한 뒤에 여막을 짓고 여묘를 살았다. 잘 때에 이불을 덮지 아니하고, 밥을 금하고 죽만 들며 초석 위에서 거처를 하기에 몸은 파리하고 곡을 할 때에 흘린 눈물은 하얀 수염에 묻어서 마르지 않았다. 이웃 사람들이 그 모습을 보고 초석 위에서 자고 죽만 먹는 것은 장정도 어려운 일인데 70세가 넘어 몸이 쇠하였으니 자손에게 시키도록 하여 달라고 하였지마는 듣지 않았다. 공은 그 말을 듣고 울면서 말하기를 아버지를 땅에 모시고 자식된 도리에 어떻게 집에 가서 편안하게 지낼 수가 있겠는가 이제 부모님이 모두 돌아가셨으며, 나이도 70세가 넘었으니 산소 옆에서 여묘를 살다가 죽어도 한이 없다고 하였다. 새벽이 되면 일찍 일어나서 상옷을 입고 산소에 나가서 곡을 하였으며 해가 넘어가면 등불을 켜놓은 뒤에 밤이 새도록 끄지 않았다. 1446년 73세에 3년간 여묘를 마치고 집으로 돌아왔다.

신주를 모신 뒤에 아침저녁으로 문안을 드렸고 초하루, 보름날은 제사를 지내고 한식이나 칠석과 같은 명절에는 반드시 시식을 올렸다.1448년 무진 75세에 4월에 감환으로 정침에서 고종하였다.

겨울에 진천 판사(鎭川判事) 송기(宋箕)등 95인이 연명하여 현(縣)에 글을 내고 감사에게 보고하고 다시 조정에 글을 올리어 정려표묘(旌閭表墓)의 은전을 입었다 자상한 이야기는 삼강행실에 기록되어 있다.

“晨昏念切棄官歸 色養平生志莫違 爲母居廬仍省父 朝脯奠罷拜庭闈;”

“父埋於野忍家居 七十遭喪又守廬 哀墓終身情益切 墓前碑表聳州閭”

라 하였다. 글의 내용은,

“부모 봉양에 마음을 두었기 벼슬을 사직하고, 집에 돌아와서 부모의 마음을 편안하게 하기에 평생을 바치었도다.

어머니 산소 옆에서 여묘를 살면서 아침저녁으로 전(奠)을 드리고 나면 아버지께 와서 문안을 드리었도다.

참으로 훌륭한 일이로다.”

“아버지를 땅속에 장사 지냈으니 어떻게 집에 와서 있을 수가 있으리오 70세가 넘어서 아버지 상을 당하였지마는 3년간 여묘를 살았도다. 평생을 부모를 생각하는 마음 간절하였으니 묘소 앞에 세운 비정려문은 빛나기도 하여라.”

라고 하였다. 대왕까지도 지극한 효성에 감동하여 마지않는 글이다. 이렇게 시를 지어서 지극한 효성을 칭송하였고, 특히 중직으로 이조참의를 내리었다. 이 사실을 중국 천자에게 글을 내었더니 천하대효라고 하여 유서(諭書)를 내리었다.

1568년 무진에 평천부원군(平川府院君) 신잡과 회헌(晦軒) 이정영(李廷英)이 임금에게 상소하여 이월면 보현산(普賢山)에 서원을 건립하였다.다시 상소를 하여 윤허를 받은 후에 백원서원(百源書院)이 라고 부르게 되었다.※ 자료 : 진천군지, 강릉김씨세고

'충북의 바람소리 > 진천군(鎭川郡)' 카테고리의 다른 글

| 이월면 사곡리 이집묘갈(梨月面 沙谷里 李楫墓碣) (0) | 2025.03.29 |

|---|---|

| 진천읍 산척리 이경선충신문(鎭川邑 山尺里 李慶善忠臣門) (0) | 2025.03.29 |

| 이월면 사곡리 김덕숭효자문(梨月面 沙谷里 金德崇孝子門) (0) | 2025.03.28 |

| 문백면 평산리 양성이씨하녀묘지(文白面 平山里 陽城李氏下女墓地) (0) | 2025.03.28 |

| 문백면 평산리 김귀성묘지(文白面 平山里 金貴誠墓地) (0) | 2025.03.28 |