| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

- 문의문화재단지

- 충북의 문화재

- 공주박물관

- 한독의약박물관

- 오블완

- 사과과수원

- 보성오씨

- 밀양박씨

- 청주박물관

- 단지주혈

- 청풍문화재단지

- 부여박물관

- 국립청주박물관

- 경주김씨

- 법주사

- 선돌

- 부도

- 각연사

- 티스토리챌린지

- 화양동 암각자

- 바람따라 구름따라 가는길

- 충주박물관

- 공산성 선정비

- 효자각

- 곡산연씨

- 화양구곡

- 문경새재

- 사인암

- 상당산성

- 효자문

- Today

- Total

목록광한루 (14)

바람따라 구름따라 가는길

광한루 현감남주헌선정비(廣寒樓 縣監南周獻善政碑)

광한루 현감남주헌선정비(廣寒樓 縣監南周獻善政碑)

현감남주헌선정비(縣監南周獻善政碑): 남주헌은 1815년(순조 15)에 남원부사를 지냈다. 1825년(순조 25)에 비를 세운 것으로 보인다. 남주헌은 조선후기 승지, 춘천부사 등을 역임한 문신이다. 본관은 의령(宜寧). 자는 문보(文甫), 호는 의재(宜齋). 할아버지는 남공보(南公輔)이고, 아버지는 돈녕부도정 남인구(南麟耉)이며, 어머니는 윤상후(尹商厚)의 딸이다. 1798년(정조 22) 사마시에 합격, 세마·호조좌랑·감찰을 거쳐 함양·무주·남원·임천 등의 수령을 역임하며 주로 외직을 맡아 치적을 남겼다. 특히 1808년(순조 8) 함양군수 재직시 암행어사에 의하여 치적이 보고되어 승서(陞敍)되고 이듬해 남원현감이 되어서는 진휼에 힘쓴 공으로 표창을 받았다. 1814년 정시 문과의 병과에 급제한 뒤 사간..

광한루 현감홍집규선정비(廣寒樓 縣監洪集圭善政碑)

광한루 현감홍집규선정비(廣寒樓 縣監洪集圭善政碑)

현감홍집규선정비(縣監洪集圭善政碑) 앞면의 처음 나오는 세 글자가 마멸되어 확인할 수 없으나 남원과 관련된 사람 가운데 홍집규가 1811년(순조 11)에서 1813년(순조 13)까지 남원현감를 지냈다는 기록이 있고, 홍집규가 어사를 지낸 적이 있어서 현감이라고 쓰지 않고 어사라고 썼다고 본다면, 이 비석은 1848년(헌종 14) 9월에 세운 것이라고 볼 수 있다. 비석의 총길이는 211㎝이다. 농대석 35㎝, 비신 146㎝, 지붕돌 30㎝이다. 농대석의 앞과 옆의 길이는 59㎝×30㎝이며, 지붕돌의 앞과 옆의 길이는 86㎝×49㎝이다. 비신의 넓이와 두께는 57㎝×17㎝이다. 순조 11년 12월 23일 ○ 辛未十二月二十三日辰時, 上御涵仁亭。 下直守令入侍時, 右副承旨徐春輔, 假注書尹豐烈, 記注官朴思彦, 記事..

광한루 부사박종대선정비(廣寒樓 府使朴宗大善政碑)

광한루 부사박종대선정비(廣寒樓 府使朴宗大善政碑)

부사박종대선정비(府使朴宗大善政碑) 박종대는 1818년 3월(순조 18)부터 1819년 5월까지 남원부사를 지냈다. ‘술이월일립(戌二月日立)’이라는 명문으로 보아 1826년 병술년에 세웠을 것으로 추측한다. 총길이 215m이다. 농대석 45㎝, 비신 120㎝, 지붕돌 50㎝이다. 농대석의 앞과 옆의 길이는 62㎝×52㎝이며, 지붕돌의 앞과 옆의 길이는 60㎝×40㎝이다. 비신의 넓이와 두께는 53㎝×16㎝이다. 승정원일기에 의하면 순조18년(1818) 有政。 吏批, 判書·參議未差, 參判洪羲臣進, 兼都承旨李存秀進。 啓曰, 判書·參議俱未差, 小臣獨政未安, 何以爲之? 敢稟。 傳曰, 仍爲之。 以趙琮鎭爲副應敎, 鄭基善爲校理, 金魯應爲同義禁, 李鍾遠爲刑曹正郞, 李源祚爲監察, 金學羲爲引儀, 李時翼爲禮賓直長, 李勉行爲昭..

광한루 부사민여임선정비(廣寒樓 府使閔汝任善政碑)

광한루 부사민여임선정비(廣寒樓 府使閔汝任善政碑)

민여임은 본관은 여흥, 자는 성지(聖之), 호는 취옹(醉翁), 진의(振衣)이다. 1594년 별시문과에 병과로 급제하고, 1597년 정유재란 때 명나라 장수의 접반관이 되었다. 1599년 형조정랑을 역임하고 이듬해 예조정랑, 그 이듬해 병조정랑을 거쳐 장령이 되었다. 1608년(광해군 즉위년) 사간을 지내고,1614년(광해군 6) 남원부사, 1626년(인조 3) 공조참판을 지냈다. 좌찬성에 추증되었다. 부사민여임선정비(府使閔汝任善政碑)비석의 총길이는 220㎝이다. 농대석 40㎝, 비신 130㎝, 지붕돌 50㎝이다. 농대석의 앞과 옆의 길이는 137㎝×80㎝이며, 지붕돌의 앞과 옆의 길이는 130㎝×40㎝이다. 비신의 넓이와 두께는 71㎝×23㎝이다.

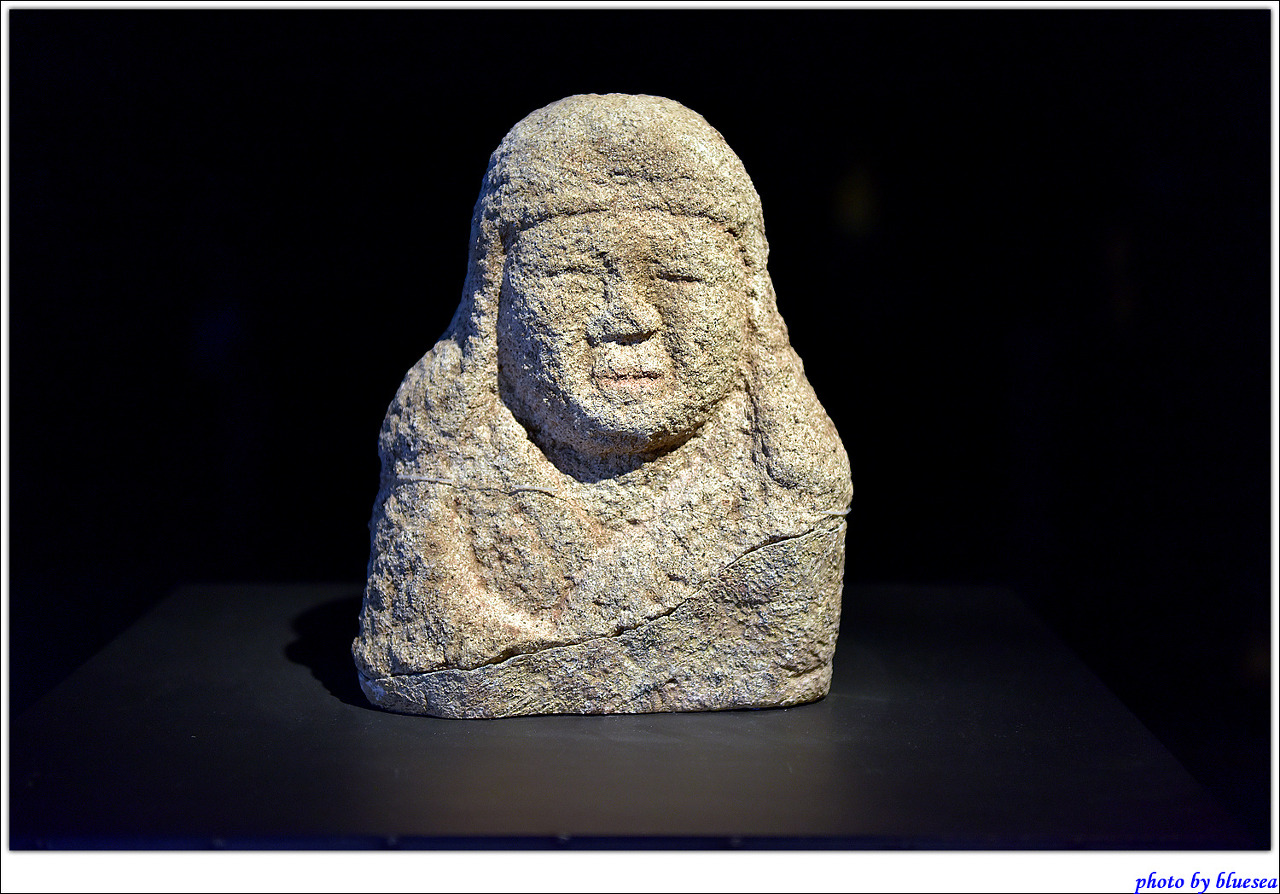

광한루 자라돌(廣寒樓 자라돌)

광한루 자라돌(廣寒樓 자라돌)

광한루 앞에는 자라모양을 한 자라돌이 있습니다. 한서에 ‘발해에 삼신산을 등지고 커다란 자라가 있다’는 구절이 있다. 이를 연상해서 호수가운데 삼신산(영주, 봉래, 방장)을 선조 15년(서기 1579년)에 관찰사 송강 정철이 만든 뒤 이 고장에 재난이 자주 일어나게 되자 여기에 자라돌을 만들어 삼신산을 지켜보게 한 뒤부터 재난이 없어졌다는 전설이 있다.