| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | 31 |

- 단지주혈

- 청풍문화재단지

- 선돌

- 공주박물관

- 효자각

- 밀양박씨

- 경주김씨

- 곡산연씨

- 국립청주박물관

- 상당산성

- 티스토리챌린지

- 부여박물관

- 문의문화재단지

- 바람따라 구름따라 가는길

- 법주사

- 한독의약박물관

- 청주박물관

- 오블완

- 문경새재

- 화양구곡

- 사인암

- 충주박물관

- 공산성 선정비

- 사과과수원

- 효자문

- 충북의 문화재

- 각연사

- 부도

- 화양동 암각자

- 보성오씨

- Today

- Total

바람따라 구름따라 가는길

맹동면 봉현리 숭모재(孟洞面 鳳峴里 崇慕齋) 본문

하동정씨 부사과공파 진천종친회 숭모재(河東鄭氏 副司果公派 鎭川宗親會 崇慕齋)라는 입석이 눈에 가득찬다.

재실을 지은지는 얼마되지 않은 듯 하다 건물이 깔끔하니 관리가 잘되고 있다. 맹동면 봉현리에 위치하고 있다.

입석을 보고 길을 들어서면 멀리 재실건물이 보인다.

진입도로가 조금 복잡하다.재실앞에는 주차를 할수 있는 넓은 공간이 자리하고 있다.

재실옆에는 사람이 거주하고 있는 관리사가 자리하고 있다.

하동정씨는 경상남도 하동(河東)을 본관으로 하는 한국의 성씨이다.

신라 진성왕 때 하동지방 호족출신이었던 정도정(鄭道正)을 시조로 하였다가 실전되고 고려 때 문하시중을 지낸 정석숭(鄭碩崇)을 시조로하는 도정계(道正系)가 있고, 고려 고종 때 도첨의 좌정승을 지낸 정응(鄭應)을 시조로 하는 응계(應系)가 있으며 고려 숙종 때부터 명종 때까지 문하시중을 지내고 하동백에 봉해졌던 정손위(鄭遜位)계가 있다. 하동 정씨는 이들 세사람을 시조로 하는 3계(系)가 있다.

조선시대에 들어와 상신(相臣) 1명, 대제학 1명 등 문과 급제자 58명을 배출했다. 조선 전기에는 세종 때 《농사직설(農事直說)》을 편찬한 정초(鄭招), 세종∼세조 때 학자 정인지(鄭麟趾), 세종 때 정수충(鄭守忠), 성종 때 정여창(鄭汝昌) 등이 특히 돋보이는 인물들이다. 중기에는 광해군 때 정택뢰(鄭澤雷), 임진왜란 때 공을 세운 정봉수(鄭鳳壽)·정기수(鄭麒壽) 형제, 당대의 뛰어난 서예가였던 정경흠(鄭慶欽)과 정충엽(鄭忠燁), 지리학자로 《팔도도(八道圖)》를 제작한 정상기(鄭尙驥) 등이 있다. 하동정씨 [河東鄭氏]

부사과(副司果)라 함은 조선시대 오위(五衛)에 두었던 종육품(從六品) 서반 무관직이다. 위로 오위장(五衛將: 從二品), 상호군(上護軍: 正三品), 대호군(大護軍: 從三品), 호군(護軍: 正四品), 부호군(副護軍: 從四品), 사직(司直: 正五品), 부사직(副司直: 從五品), 사과(司果: 正六品), 부장(部將: 從六品)이 있고, 아래로 사정(司正: 正七品), 부사정(副司正: 從七品), 사맹(司猛: 正八品), 부사맹(副司猛: 從八品), 사용(司勇: 正九品), 부사용(副司勇: 從九品)이 있었다.

관계(官階) 상으로는 여절교위(勵節校尉)·병절교위(秉節校尉)라 하였고, 태종 때에는 섭부사직(攝副司直)이라 하였다. 오위 체계가 갖추어지면서 1466년(세조 12) 관제개혁 때 부사과로 개칭되어 법제화하였다.

모두가 체아직(遞兒職)으로 오위가 무보직자에게 녹봉(祿俸)을 주기 위한 기관으로 바뀜에 따라 정원은 177원이었으며, 그 중에 원록체아(原祿遞兒)가 35원, 친공신(親功臣)이 5원, 승습군(承襲君)·도화서(圖畵署) 화원(畵員)·충의위(忠義衛)가 각 2원씩으로 6원, 공신적장(功臣嫡長)과 훈련원(訓練院) 습독(習讀)이 각 7원씩으로 14원, 선전관(宣傳官)·금위군병(禁衛軍兵)·내의원(內醫院) 의원(醫員)·사자관(寫字官)·이문학관(吏文學官)·사역원(司譯院) 역관(譯官)·전의감(典醫監) 습독(習讀)·관상감(觀象監) 습독(習讀)·혜민서(惠民署) 총민(摠敏) 및 치종(治腫)·수문장(守門將)이 각 1원씩으로 11원, 도감군병(都監軍兵)이 6원, 포도군관(捕盜軍官)이 18원, 금군(禁軍)이 82원이었다. [네이버 지식백과] 부사과 [副司果] (관직명사전, 2011. 1. 7., 한국학중앙연구원)

봉현리(鳳峴里)는 봉암리(鳳岩里)의 ‘봉(鳳)’자와 개현리(介峴里)의 ‘현(峴)’자를 따서 지금의 이름이 되었다.

본래 충주군 맹동면 지역이었으나 1906년 음성군에 편입되었고 1914년 행정구역 폐합에 따라 신계리와 개현리·봉암리의 각 일부를 병합하고 봉현리라 하여 맹동면에 편입되었다.

개고개 뒤에는 바위배기산이 있는데 산에는 두 개의 큰 바위가 있고 그 외에도 많은 바위들이 있다. 한 석수장이가 돌을 캐다가 큰 바위 2개에서 피가 나왔고 석수장이가 죽게 되자 돌을 캐는 일을 중단하였다는 전설이 있다. 봉현리천은 금왕읍 오선리와 봉곡리 냇물을 합류하여 봉현리 앞들에 관개 용수를 공급하고 부윤천으로 유입되고 있다.개오개 앞에는 개오개구레가 있고, 개고개 동남쪽에는 계마대가, 개고개 북쪽에는 국수들이, 봉암 서남쪽에는 빼내들(배자들·배자평)이, 계마대 동쪽에는 새보들이, 향촌 앞에는 향촌들이 있다. 봉암에는 1940년 10월에 준공된 봉암소류지가 있고 동쪽에는 중보가 있으며, 향촌 북동쪽에는 향촌포강이라는 저수지가 있다.

맹동면의 북서부에 위치하며, 2007년 9월 30일 기준 면적은 3.10㎢이고, 2011년 8월 31일 현재 총 160세대에 344명(남자 185명, 여자 159명)의 주민이 살고 있다. 동쪽은 마산리와 금왕읍 삼봉리, 서쪽은 대소면 부윤리, 남쪽은 본성리, 북쪽은 금왕읍 삼봉리와 각각 접하고 있다. 경지 면적은 밭이 0.24㎢, 논이 0.76㎢ 등이며, 농가 호수는 80호로서 주민의 대분이 벼농사를 경작하나 과수 재배도 많이 하고 있다. 1978년에 마을회관이 건립되었다. 주요 기업체로는 시스템 창호를 생산하는 (주)에코시스가 있고 천주교 봉현공소가 있다.

자연 마을로는 1970년대 말까지 가느실·개고개·박촌·벌봉암·새터·향촌 등이 있었으나 현재는 봉현1리에 가현·박촌·세곡·향촌이, 봉현2리에는 봉암 등만이 있다. 주요 도로로는 봉현리 개고개에서 지방도 513번(금왕읍 오선리~대소면 수태리)과 지방도 515번(원남면 주봉리~금왕읍 호산리) 등이 교차되고 있으며, 봉현교 부근에서는 면리도 212번과 면리도 210번이 지방도 515번과 남북 방향으로 교차되고 있다.

봉현리[鳳峴里] (한국향토문화전자대전, 한국학중앙연구원)

'충북의 바람소리 > 음성군(陰城郡)' 카테고리의 다른 글

| 대소면 성본리 어재연.어재순묘지(大所面 城本里 魚在淵.魚在淳墓地) (0) | 2017.05.15 |

|---|---|

| 대소면 성본리 쌍충재(大所面 城本里 雙忠齋) (0) | 2017.05.14 |

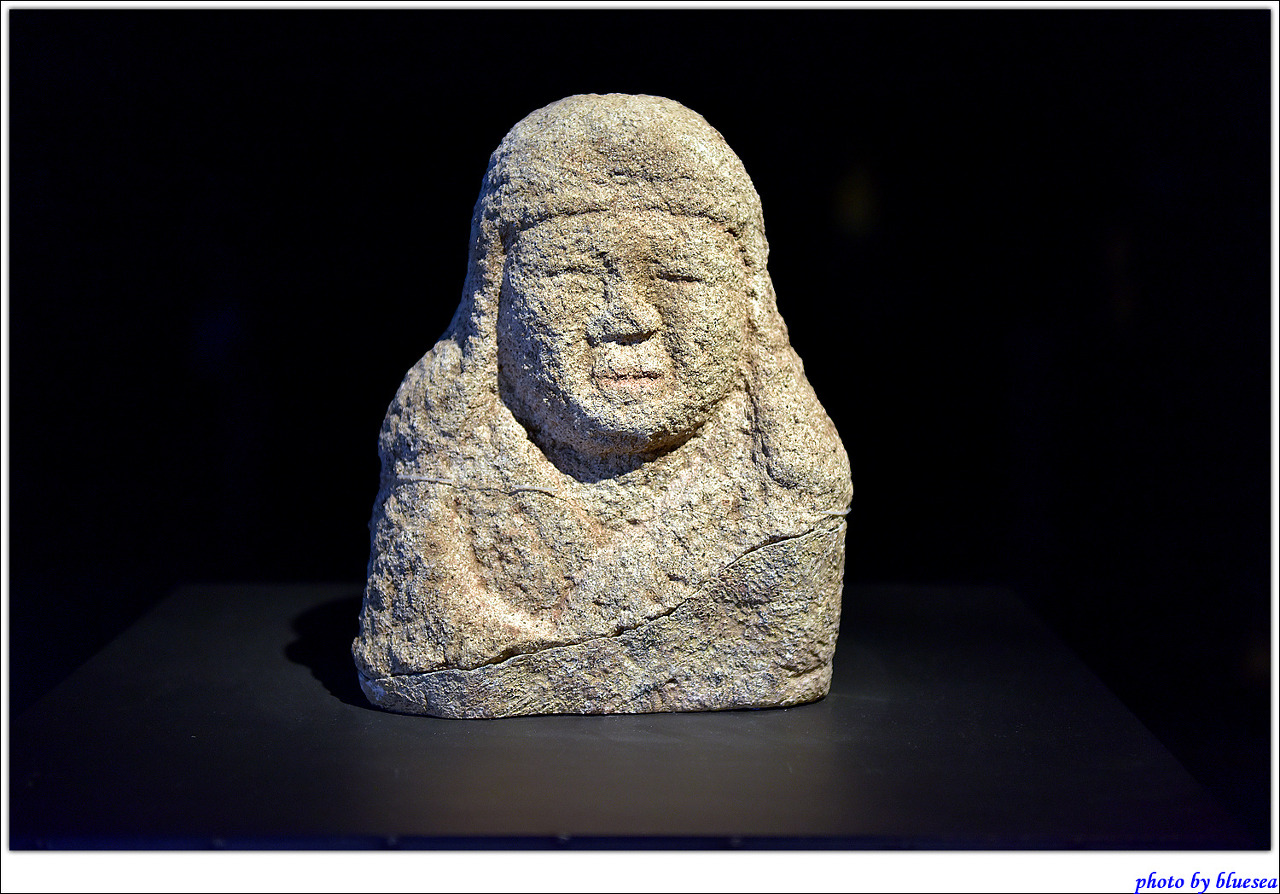

| 맹동면 본성리미륵불(孟洞面 本城里彌勒佛) (0) | 2017.05.11 |

| 맹동면 쌍정리 조경구이사장공적비(孟洞面 雙亭里 趙敬九理事長功績碑) (0) | 2017.05.06 |

| 대소면 성본리 숭모재(大所面 城本里 崇慕齋) (0) | 2017.05.05 |